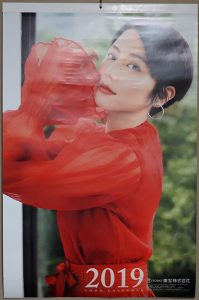

去年9月に始まった、朝ドラ「まんぷく」で

安藤サクラさん演じる主人公の名前は立花福子。

この朝ドラ効果により、どうやら現在のところ一番勢いのある立花家は

萬平さんと福ちゃんの立花家のようです。

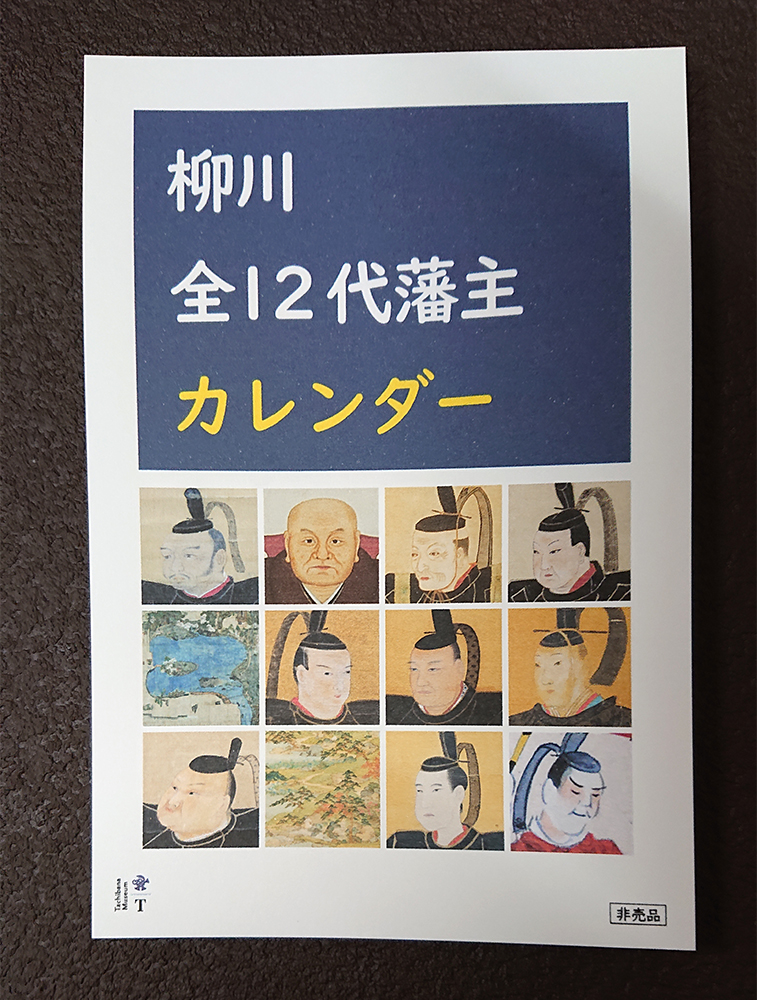

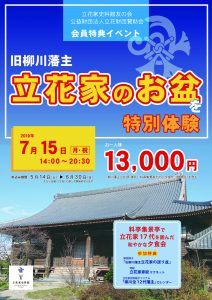

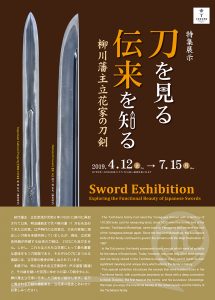

そこで今回は、他にこんな立花家もありますよというアピールとして

江戸時代には柳川藩主であった、伯爵の方の立花家を紹介してまいります。

伯爵の方の立花家で最初に伯爵になったのはこの人

立花寛治(たちばな ともはる)、立花家14代当主です。

農業で地元や国に貢献するという志を持ち

私財で柳川に農事試験場を開きました。

農事試験場で栽培されたブドウ

農事試験場では種苗交換会や農産物品評会を行い

農事の発展につとめました。

柿の出荷準備

東京にある屋敷を、上京した学生のための寄宿舎にしたりと

教育・育英事業の分野に力を入れたりもしました。

悪いものは体に入れない主義で

お酒や煙草は口にしなかったそうです。

ちなみに、伯爵の方の立花家は犬が好きなので

この後の写真にも頻繁に犬が登場します。

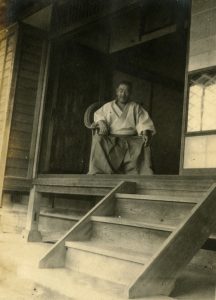

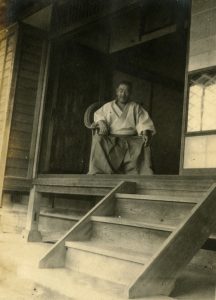

寛治の次の伯爵はこの人

立ち姿が渋い、立花鑑徳(たちばな あきのり)

立花家15代当主です。

伯爵の方の立花家は、ラーメンではなく蜜柑を作っていました。

鑑徳が開墾した広大な蜜柑園「橘香園(きっこうえん)」では

あの千疋屋でも取り扱われるような優良な蜜柑を育てていました。

橘香園は、現在も立花家の手によって運営されています。

橘香園開墾の様子

鑑徳の妻、艶子は田安徳川家の出身。

田安徳川家家族写真 後列右端が艶子

艶子の父は田安徳川家9代当主、徳川達孝。

徳川宗家16代、徳川家達の実弟にあたります。

鑑徳と艶子の娘、文子は明治43年に生まれました。

萬平さんのモデルとなった安藤百福さんが生まれたのと同じ年です。

右が文子 左は寛治の妻・鍈子、手前はスーちゃん(犬)

伯爵の方の立花家の一人娘はスポーツが得意。

家に作ってもらったテニスコートで練習に励み

昭和8年には全日本女子テニス選手権大会のダブルスで優勝しました。

そんな文子の元に、婿としてやってきたのが島村和雄。

元帥 島村速雄の次男です。

島村家家族写真 左端が和雄

和雄も文子と同じくスポーツが得意で

スキーは共通の趣味でした。

後列右端が和雄、その隣が文子

朝ドラの福ちゃんたちも克子姉ちゃんの香田家や真一さんと行き来がありますが

伯爵の方の立花家にも、親戚が遊びに来ます。

このときに来たのは、和雄の弟妹たちと文子の従姉妹。

みんなで海水浴や釣りを楽しむ様子を写したフィルムが残っています。

伯爵の方の立花家は塩は作りませんが、潮干狩りは好きです。

有明海の干潟で潮干狩りを楽しみます。

伯爵夫人も着物の裾をからげ、足袋着用で張り切って貝を探します。

右が伯爵夫人・艶子

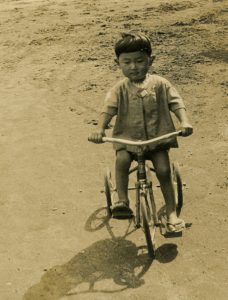

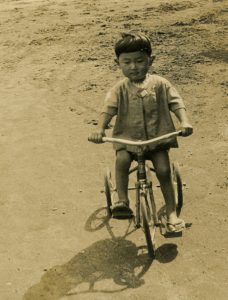

和雄と文子に長男が生まれたのが昭和12年のこと。

初節句

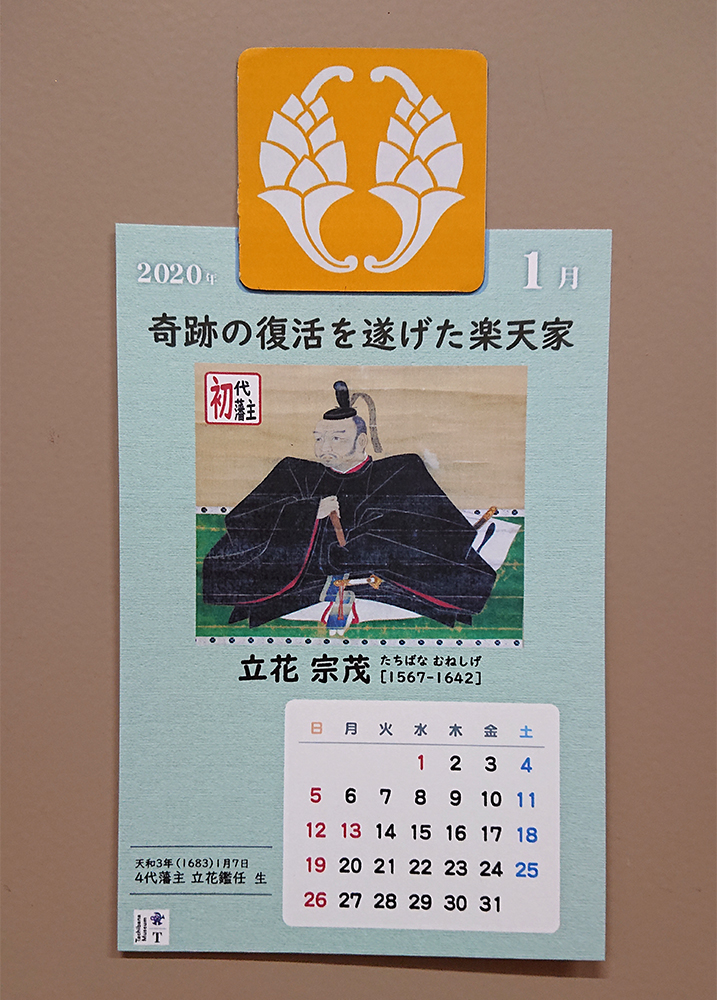

ご先祖の戦国武将・立花宗茂の宗と、鑑徳の鑑をとって

宗鑑と名付けられました。

華族制度の廃止により

伯爵の方の立花家が、元伯爵の方の立花家になったのは

宗鑑が小学生の頃のことでした。

そして戦後の立花家は、既成概念をぶち壊す発想で困難を乗り越え

今の立花家へと続いていくのですが

それはまたの機会にでも。