100年前の手仕事が、現代の機械には難しい……

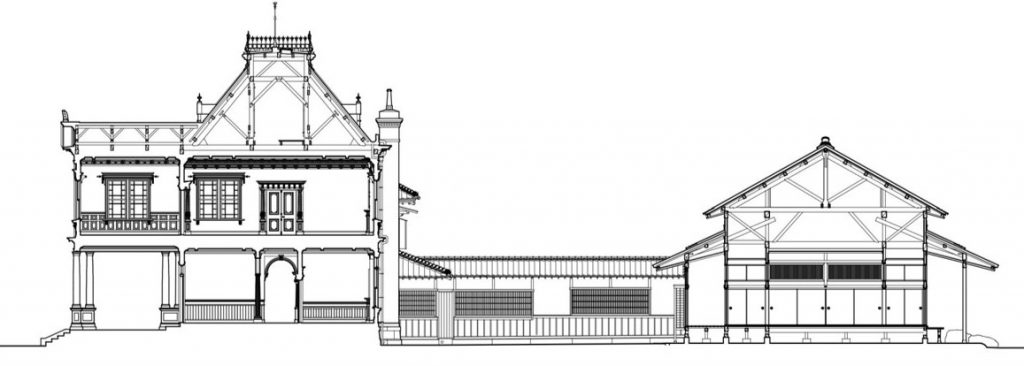

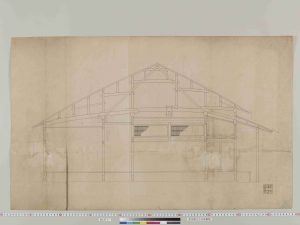

2023/3/25立花伯爵邸「大広間」「家政局」を100年前の姿に!を目的に、平成28~31年(2016-19)の修復工事は実施されました。

屋根瓦の葺き替えは、現代の機械により省力されましたが、機械化があだになった工程もあります。

とくに「大広間」の内装工事では、100年前の手仕事と、機械化が進んだ現代とのギャップに苦心しました。

例えば、「大広間」のガラス障子の格子模様。

奈良産の金剛砂(柘榴石)を吹きかけて削る、サンドブラストという技法によります。

修理工事では、(株)クライミング に、「大広間」のガラスを模造してもらいました。

通常は、ブラスト加工と薬品処理で “表情豊かなガラスを創る” を実現されている会社ですので、単純な格子模様はまったく難しくなかったのですが、意外な落とし穴がありました。

ガラスの厚さです。

明治43年(1910)築「大広間」のガラスは厚さが2mm、現代の一般住宅でよく使われるのは3~6mmなので、すこし薄めです。

この厚さ2mmのガラスに、通常どおり機械で砂を吹きかけると、ガラスが割れてしまいます。

しかし、風圧を落とすと、砂がノズルに詰まってしまう……

「大広間」の建具は厚さ2mmにあわせて作られているので、ガラスを厚くする手もありません。

職人さんも予期せぬ難点でしたが、「割れるな」と念を込めながら微調整を繰り返した結果、100年前の「大広間」のガラスが模造されました。

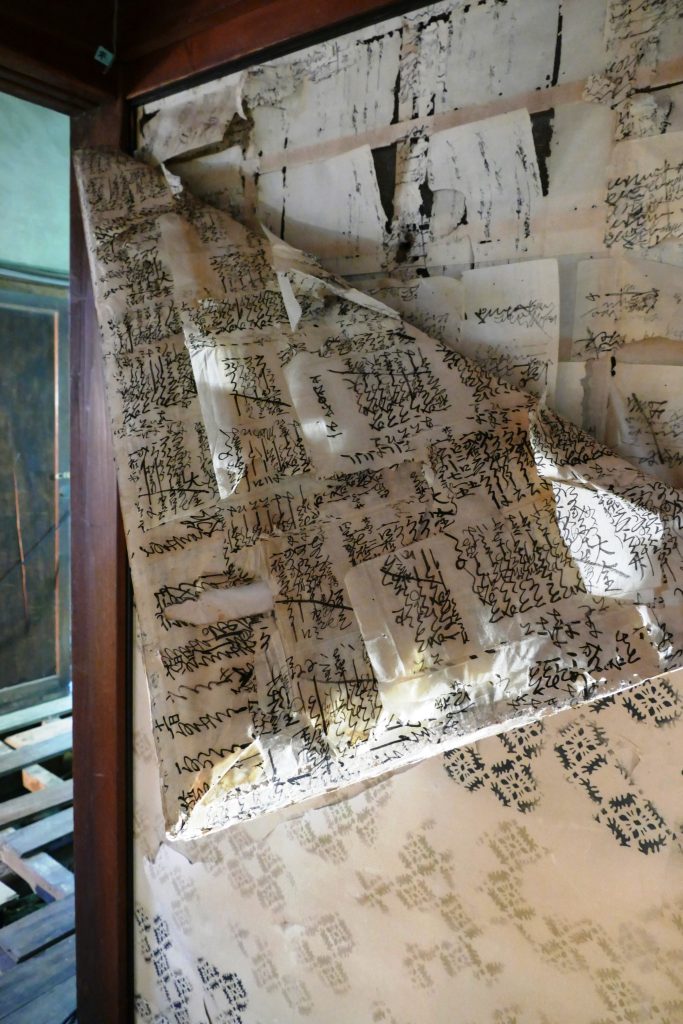

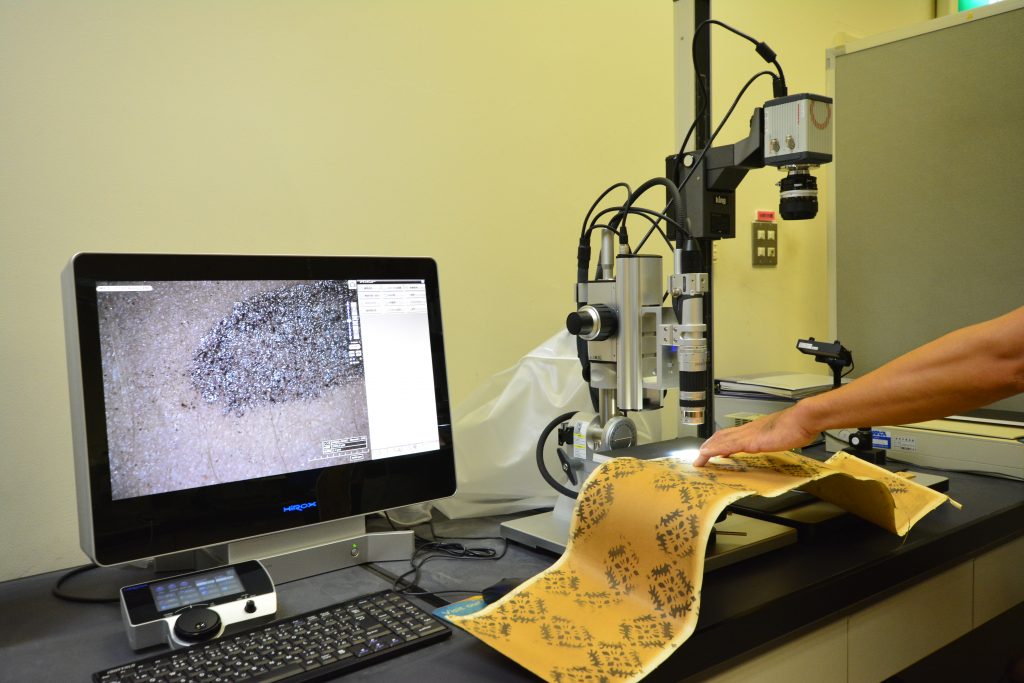

それ以上に苦心したのは「大広間」の壁紙です。

もう一度、修理前の壁紙をご覧ください。

おわかりいただけたでしょうか?

そこここに模様が抜けている箇所があります。

模様が緊密だと息苦しくなるため、適度に空白をつくり、軽やかに仕上げたのでしょう。

とってもお洒落です。

しかし、この空白をつくり出すのが一苦労でした。

京都から来た株式会社 丸二の職人さん達・設計監理・現場監督の三者により検討が重ねられました。

空白に法則性があるかも?と、長時間にわたり壁紙と向きあい続けた職人さん達。

ついには「”寿”という文字が見える!」と口走りはじめました。

あたかもランダム・ドット・ステレオグラムのように、「目を凝らせば見える」と。

ランダム・ドット・ステレオグラム、一昔前に流行しましたが、ご存知でしょうか?

わたしは見えた経験は全くないのですが、言われるがままに壁紙を凝視します。

……なんとなく”寿”が浮かびあがってくるような……

結局、無作為だろうという判断におちつきました。

元々の「大広間」の壁紙の模様は、版木をつかって擦られたものでした。

株式会社 丸二さんが、版木による色擦りについて、とてもわかりやすい動画を公開されています。

「大広間」壁紙の場合、絵具のせの段階で、のせたりのせなかったりと、無作為にムラをつくったのでしょう。当時の職人さんの気持ちでつくられた空白には、文字は隠されてないはずです。

壁紙を張り替えるにあたり、この”無作為”が、最大の難点でした。

現代でも動画のように手仕事をお願いできますが、予算をとてつもなく超過してしまいます。

文化財を末永く保存活用していくためには、無尽蔵ではない予算を上手に配分せざるを得ません。補助金を交付する国・福岡県・柳川市と相談しながら、名勝立花氏庭園整備委員会で修理の方針を決めていきます。

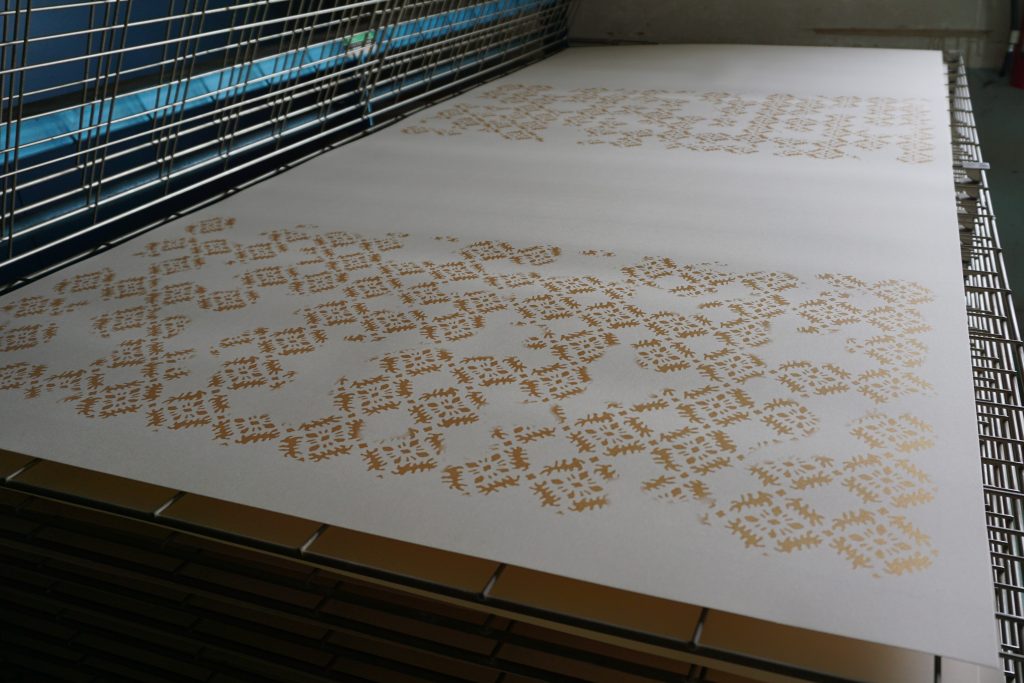

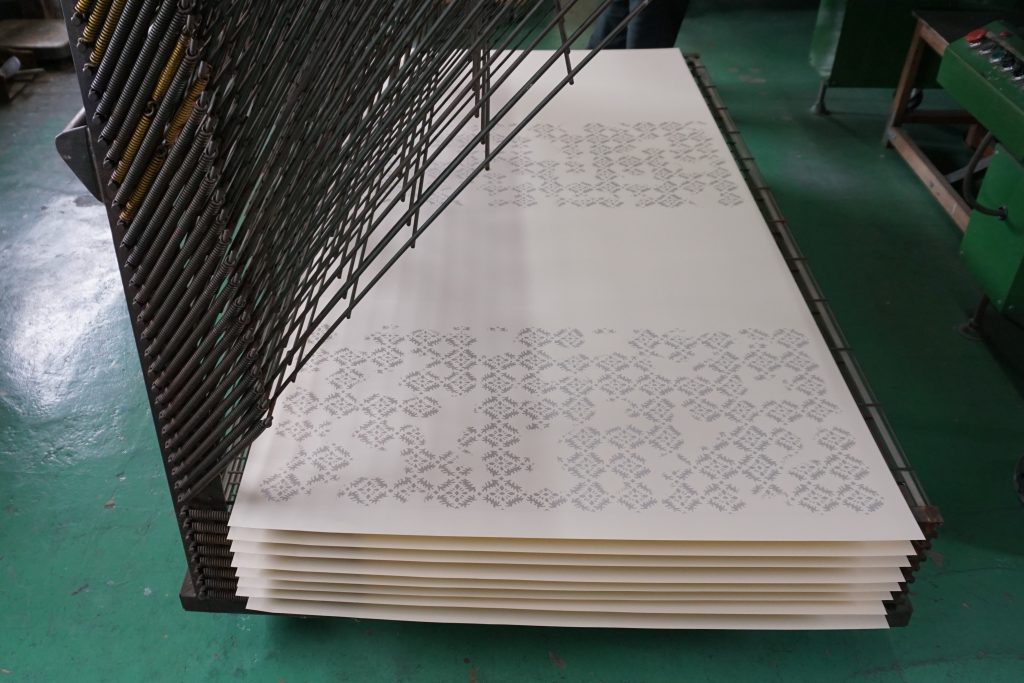

現代の機械をつかって、可能な限り「大広間」の壁紙に近いモノを制作することになりました。

つかう技法は、版木のような凸版ではなく、孔から絵具を通して刷る孔版です。ステンシルや合羽刷りともいいます。

“寿”を空目した職人さんたちにより、バランスよく空白を入れた4パターンの型紙が描きおこされました。

そこに、金銀2色刷と組み合わせることで、意図的に無作為をつくり出しました。(わたしは計算が苦手なので、4パターンの型紙×2色の場合、何通りの模様が出来るのか全く見当もつきません)

100年前の手仕事とくらべると、すごく遠回りはしましたが、現代の機械でも、適度に空白のある軽やかな壁紙が出来ました。

わたしには見えませんが、もし”寿”の字が見えた方がいらっしゃいましたら、挙手をお願いします。

参考文献

株式会社クライミング(福岡県みやま市)HP、株式会社 丸二(京都府)HP、YouTube動画「唐紙について」(YouTube「京からかみ丸二」)、河上建築事務所『名勝立花氏庭園 大廣間・家政局他保存修理工事 石積護岸災害復旧工事報告書』2020.3.31 (株)御花

【立花伯爵邸たてもの内緒話】

明治43年(1910)に新築お披露目された立花伯爵邸の、内緒にしている訳ではないのに知られていない、声を大にして宣伝したい見どころを紹介します。

⇒これまでの話一覧 ⇒●ブログ目次●