知らなかったよ、屋根がこんなに重いとは。

2023/9/14立花伯爵邸の「大広間」「家政局」を100年前の姿に!を目的とした、平成28~31年(2016-2019)の大修復工事は、株式会社 河上建築事務所の設計・監理のもと、株式会社 田中建設により施工されました。

「大広間」修復工事(2016-17) では、雨漏り被害が年々拡大していた屋根を全面的に改修して、約1万3千枚の瓦をすべて葺き替えました。

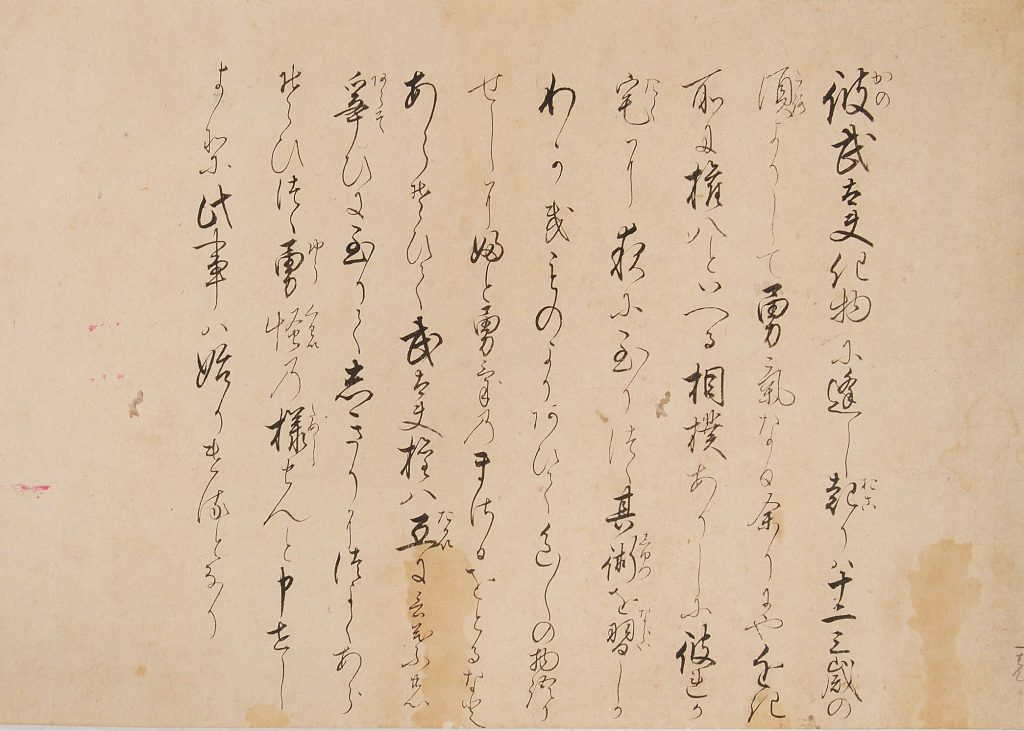

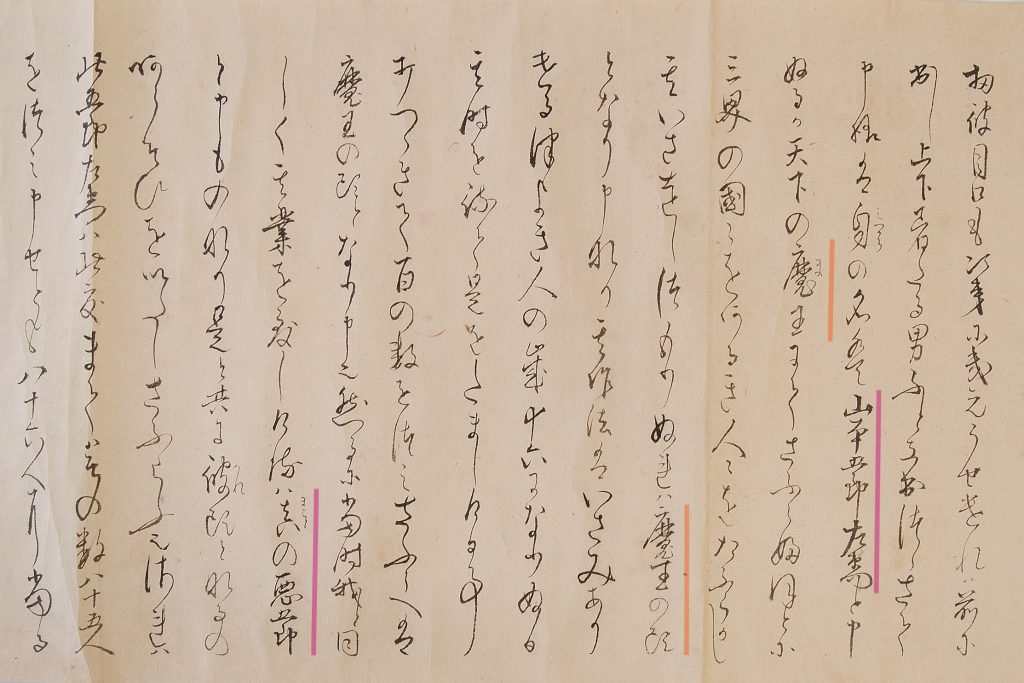

修復工事前の瓦の話はこちら。

現在、全国の瓦の多くは、限定された製産地でつくられた機械製品です。

しかし、昭和初期頃までは、各地の身近な土で焼かれた手づくりの瓦がつかわれていました。筑後地方でも、大正7年頃までの瓦生産は、手作業でした。

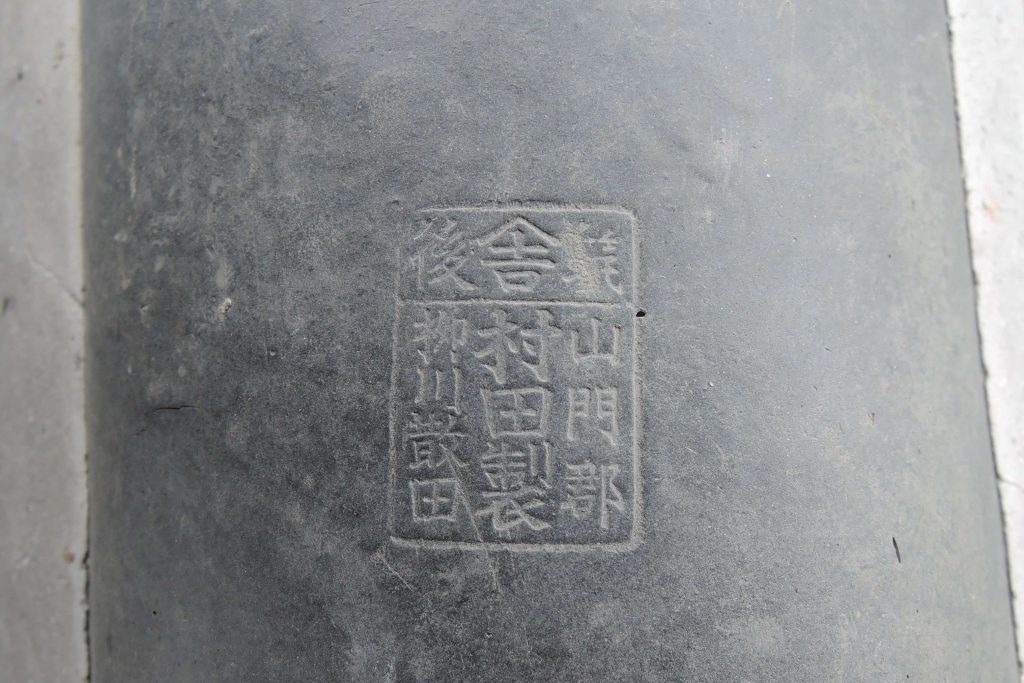

「大広間」の瓦は、刻印から、地元柳川でつくられたことがわかります。

修復前の旧瓦は、土の耐火度が低いために焼成が十分ではありませんでした。

そして、100年以上にわたり風雨にさらされ続けてきました。

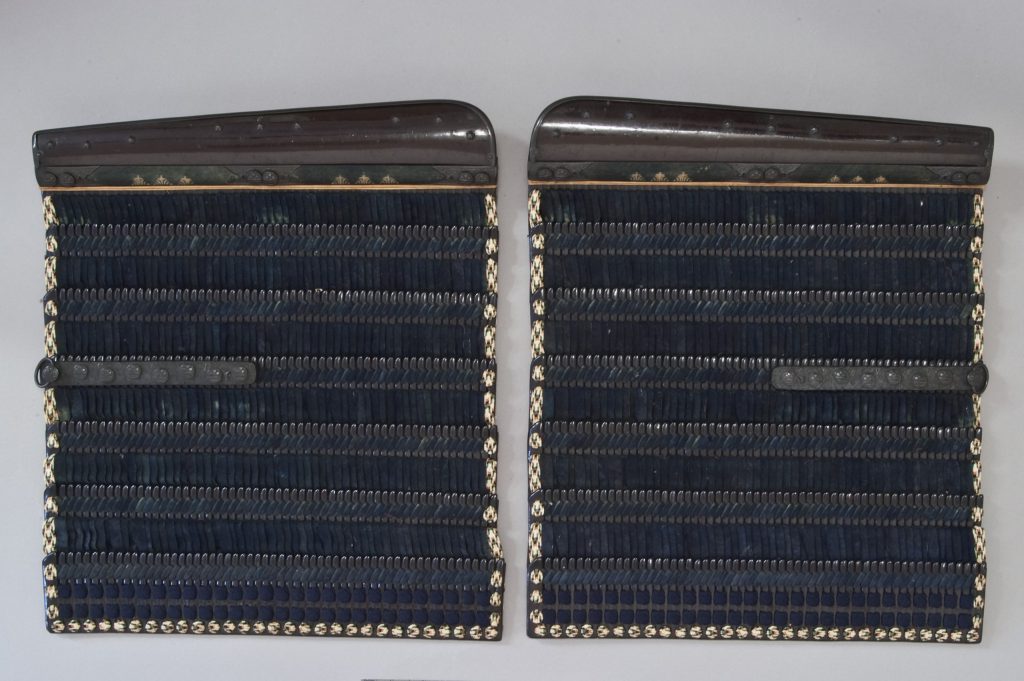

修理の時点で、ほとんどの瓦は、 瓦に滲みた水分が凍結と融解を繰り返す「凍害」により、割れ・欠け等の破損がありました。

新しく葺く瓦は、日本三大瓦の産地といわれる愛知県三河地方の「三州瓦」をつかいます。

耐久性があり、かつ明治期の瓦となじむ色味に調整できる瓦を探しました。良質の粘土を高温で焼き締めた均質な瓦は、明治期の瓦よりもグンと長持ちするはずです。

はい!

では、これから、 約1万3千枚の瓦を葺き替えていきたいと思います!

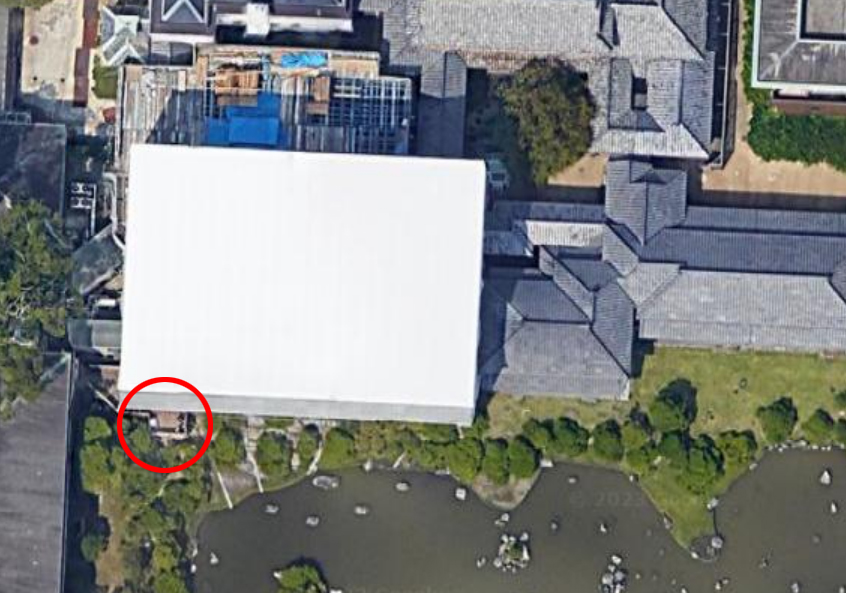

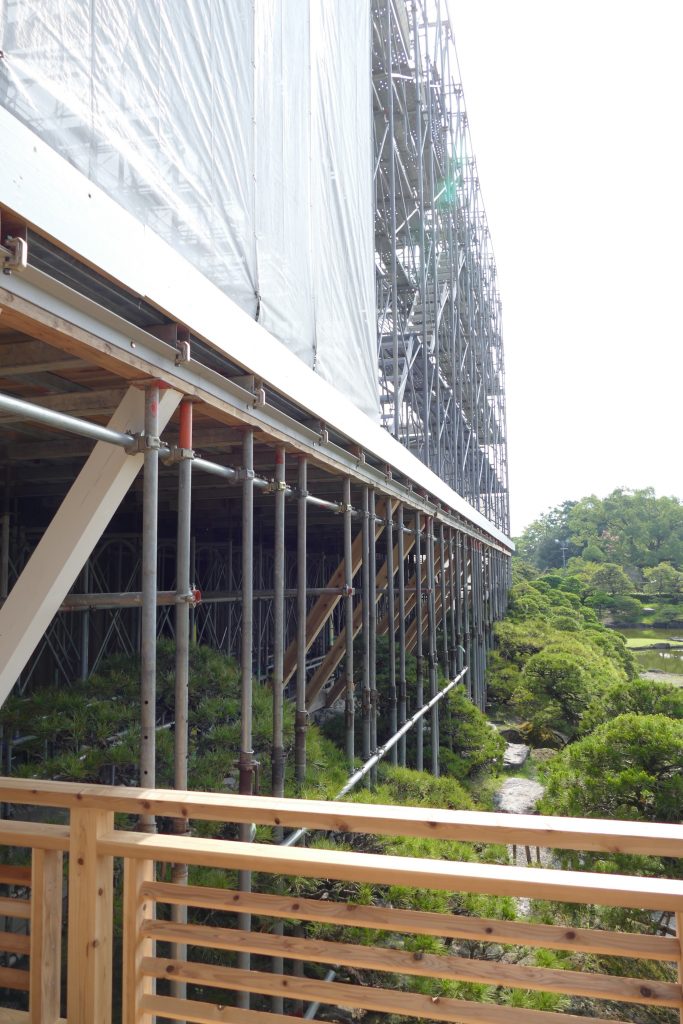

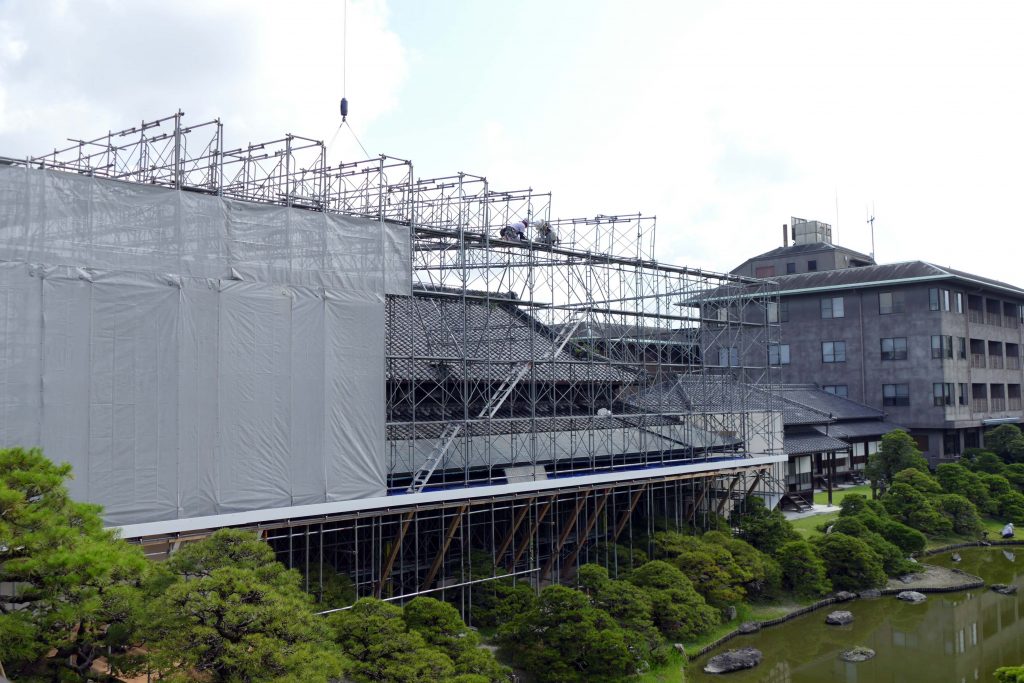

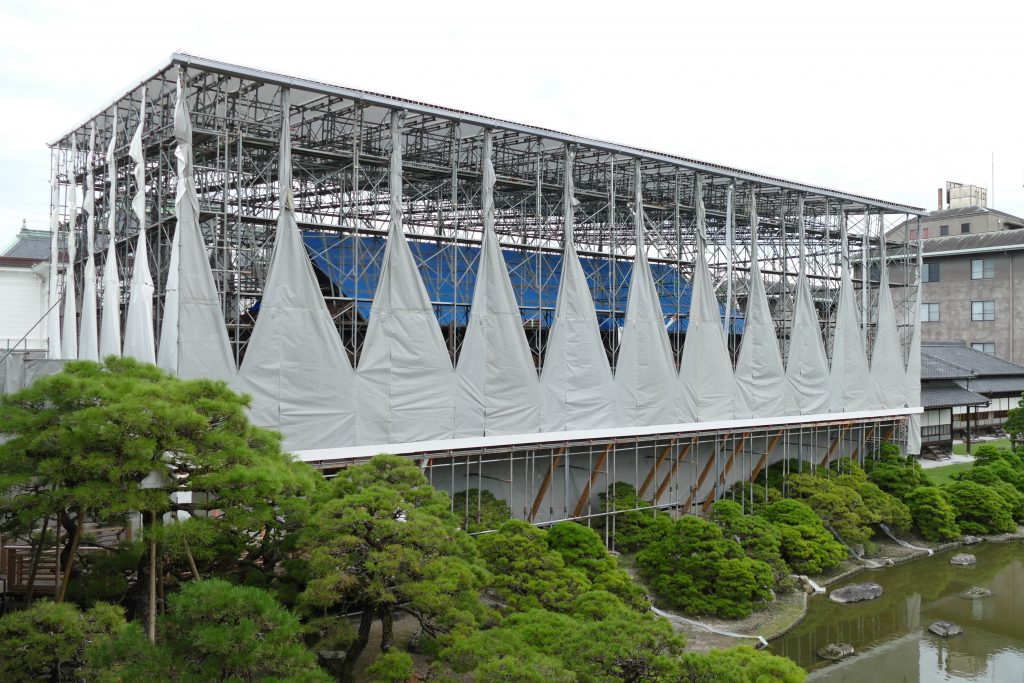

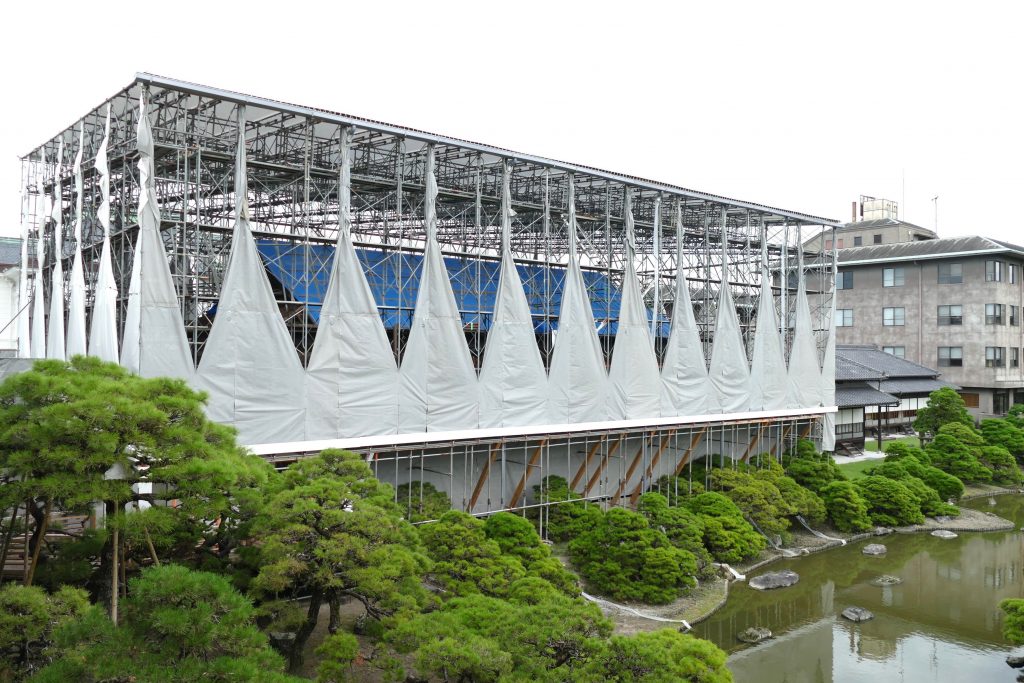

まず「大広間」を素屋根で覆います。

それでは、瓦をはずしていきましょう。

これは……土、でしょうか?

まごうかたなく土ですね!

ご覧ください!

こんな大量の土が、「大広間」の屋根に隠されていました……

「大広間」は壁の少ない構造の上に、瓦や土を積んだ重く大きな屋根が架けられた「頭でっかち」だとは聞いていましたが、想像をはるかに超えていました。

これでは非常に重いはずです。

屋根全面に敷きつめた土(粘土に川砂や石灰を混ぜたもの)に、瓦をのせて安定させる工法を、「土葺き」といいます。 昭和20年代までは、この工法が主流でした。これだけの量の土なら、断熱効果も高そうです。

屋根の板の上に杉の皮などの下葺き材を敷き、その上に粘土をのせ、粘土の接着力で瓦を固定するそうですが、こんなに石がゴロゴロあって大丈夫だったのでしょうか。

現在は、葺き土を使用しない 「空葺き」工法が一般的です。

文化財の修復は、本物としての価値を損なわないため、現状維持を原則としますが、今回の修復工事では、「土葺き」を「空葺き」に替え、瓦も旧瓦よりも軽い「三州瓦」をつかいます。

屋根をできるかぎり軽量化して、耐震性を高めるためです。

「大広間」内に出入りする見学者の安全確保を、何よりも優先して決めました。

それでは、こちらのバキューム車で、土を取り除いていきましょう!

「大広間」屋根の土の除去作業

【注意:掃除機に似た音がします】

観光客に配慮して、砂埃が舞わないようバキュームで吸い込みました。土というより礫に近く、手作業で砕かないと吸い込めません。吸引力を高めると、野地板の上に敷かれている杉皮まで吸い込むので、加減が難しかったそうです。

想定以上の大量の土を、なんとかバキュームで吸いあげました。

無事、土もなくなりました!

これからは倍速でお見せしていきます !

細い木で押さえれられていた杉皮が撤去され、野地板 ノジイタ (屋根の下地板)があらわになりました。 さらに野地板もはずしていきます。

垂木 タルキ(棟から軒にかけた斜材)は、なるべく元の木材を残しながら、腐朽した部分を修理しました。

あわせて950枚ほどの野地板を新しく張った上に、「改質ゴムアスファルトルーフィング」(合成樹脂を混合したアスファルトを浸透させた防水紙)を敷いていきます。

ルーフィング(防水紙)の上に縦横に桟木 サンギを打ち付け、針金や釘で瓦を桟木に固定します。

最後にかわいくデコっていきましょう!

立花家の家紋「祇園守紋」があらわされた鬼瓦は、旧瓦と寸分たがわぬよう、焼成後の収縮率を計算した上で、手彫りでつくられました。

はい!完成です!!

ビフォーアフターは、こんな感じ。

なんということでしょう!

ただ瓦が新しくなっただけに見えます。

大量の土が失われ、屋根の重さが激減したことに、いったい誰が気づくでしょうか?(反語)

わたしと吉村さん(現場代理人)と河上先生(設計監理)と、バキューム作業に携わった少人数しか知りえない事実をわかちあった貴方に、ひとつお願いがあります。

立花伯爵邸「大広間」が超重い屋根に耐えてきた100年間を、どうか忘れないであげてください。

【立花伯爵邸たてもの内緒話】

明治43年(1910)に新築お披露目された立花伯爵邸の、内緒にしている訳ではないのに知られていない、声を大にして宣伝したい見どころを紹介します。

⇒これまでの話一覧 ⇒●ブログ目次●