立花伯爵邸「大広間」の隠し機”能”

2024/6/20これまで立花伯爵邸「大広間」の内緒話をちょこちょこと紹介してきましたが、まだ全てを語りきれていません。

① 知られざる四分一(2023/1/26)

② 銀に輝く壁紙にひそむ新旧の技術(2023/1/31)

③ 「大広間」のヒミツ-明るさと軽やかさと新しさ(2023/2/6)

④ フレキシブルな「大広間」床の間【前半】(2023/2/13)

⑤ フレキシブルな「大広間」床の間【後半】(2023/2/22)

⑥ Googleマップツアー《明治後期・大正期の「床の間」拝見》(2023/3/2)

⑦ 殿さんが騙された?「大広間」の瓦の疑惑(2023/3/15)

⑧ 100年前の手仕事が、現代の機械には難しい……(2023/3/25)

⑨ かりそめの素敵な素屋根(2023/9/8)

⑩ 知らなかったよ、屋根がこんなに重いとは。(2023/9/14)

あの話もこの話もしなければと悩みながら「大広間」を覗くと、アレッ⁉️

……どうやら「大広間」の隠し機能✨️を明らかにする時が来たようです。

「大広間」がトランスフォームした理由は”能”。

残念ながら本年度の公演は終了しましたが、来年度の公演情報がいち早く届くメールマガジンの登録ができます。

また、2022年の能公演の様子が、「柳川藩主立花邸「御花」で能を楽しむ。【前編】【後編】」(ウェブマガジン『アナバナ』https://anaba-na.com/)で紹介されています。

明治41年(1908)4月30日に棟上された立花伯爵邸「大広間」は、南は「松濤園」に面しています。

東から18畳、18畳、12畳の部屋がならび、部屋の南北に一間幅の畳廊下がつきます。

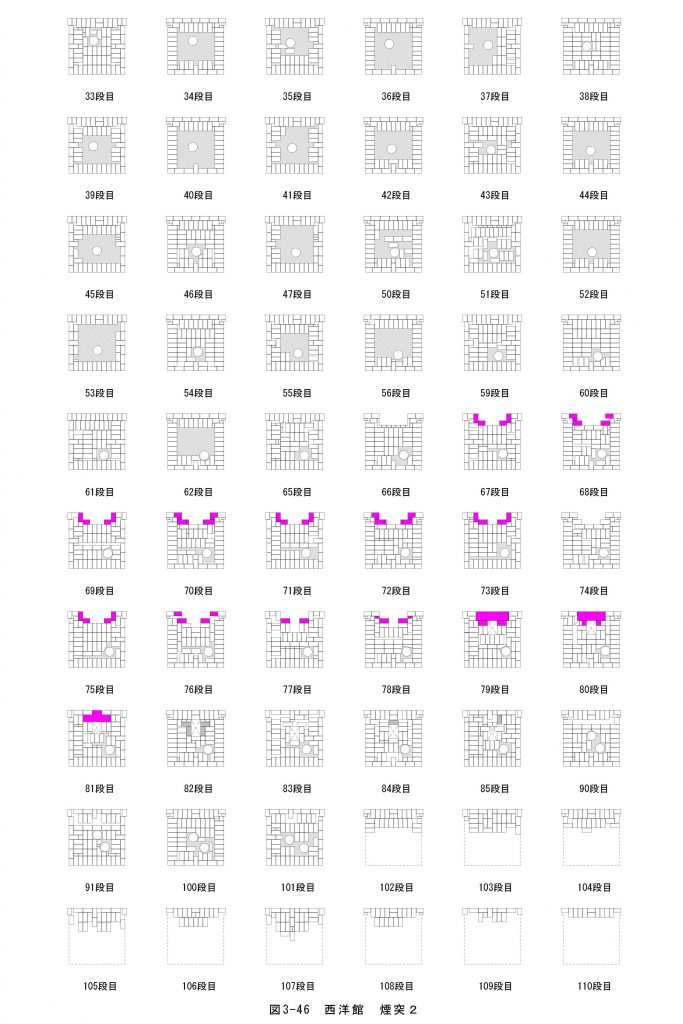

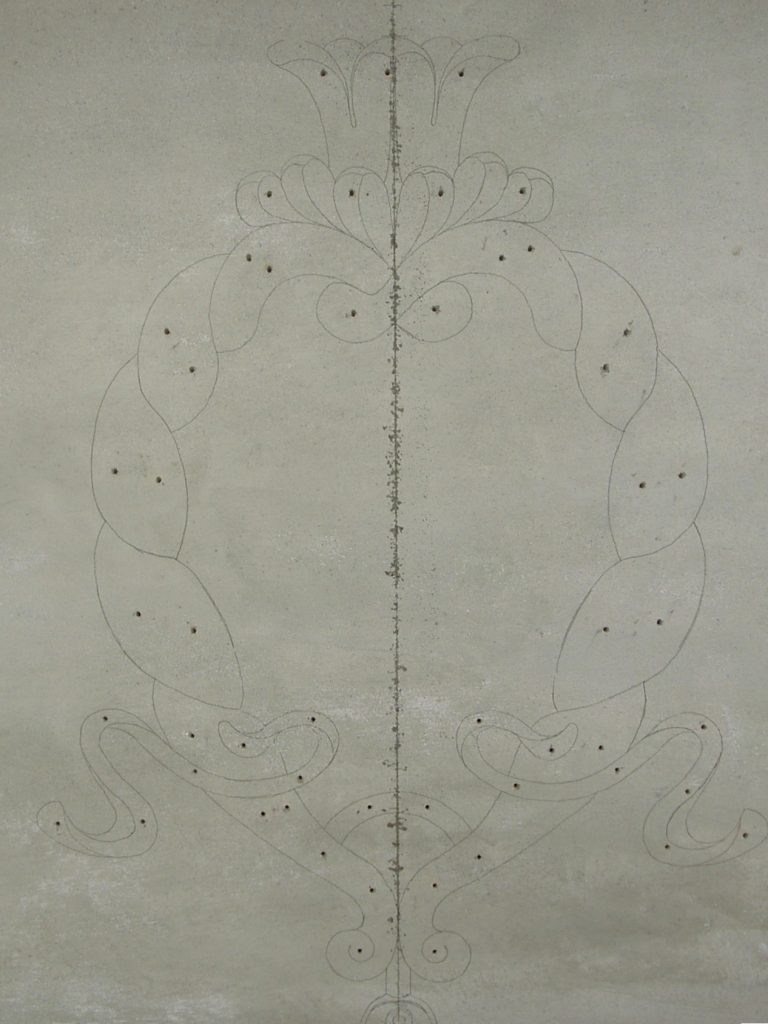

そして、西側の2室「西ノ御間(三の間)」と「中ノ御間(二の間)」の畳をはずすと、敷舞台があらわれるのです。

座敷に仕組まれた能舞台が現存する例はほかに、明治37年(1905)築の炭鉱主・高取伊好(1850-1927)の邸宅 【国宝】「旧高取邸」(佐賀県唐津市)があります。ウチと同じく畳と敷居が可動式だそうですが、アチラは「鏡板の松」が襖に描かれた本格的な能舞台であり、時に畳が敷かれて広間として使われたと聞きます。

しかし、今でも実際に能を上演するために活用しているのは、ウチだけではないでしょうか。

もっぱら広間として使われている立花伯爵邸「大広間」ですが、畳と敷居は、必要に応じて人力で可動します。

残念ながら、伯爵時代の「大広間」敷舞台の使われ方は、現時点では確認できていません。演能時の古写真や記録が発見されたら、すぐにご報告します。

(株)御花による大規模な能の公演は、平成6年(1994)から平成19年(2007)にかけて、十数回開催されました。

ただし、御花史料館の開館を記念して開催された平成6年(1994)と平成9年(1997)、平成12年 (2000)、そして福岡県西方沖地震復興を記念した平成19年(2007)の際は、「大広間」敷舞台ではなく、「松濤園」の池上に仮設された贅沢な野外能舞台で演じられています。

余談はさておき、立花伯爵邸「大広間」敷舞台が能の公演で使われるなかで、「大広間の床下には甕が埋められている」と、まことしやかに語られてきました。

能舞台の床下に数個の大きな甕を据える例は、天正九年(1581)の銘がある現存最古の能舞台【国宝】「 本願寺北能舞台」(京都市西本願寺)をはじめ、江戸時代に設営された能舞台にしばしば見られます。拍子を踏む足音の響きを良くする効果があるといわれています。

「大広間」の床下にも大きな甕がある⁉️

しかし、「大広間」の床下は外からは覗けない構造です。

「大広間」修復工事(2016-17) にて、 やっと機会が到来しました。

ワクワクしながら覗きこんだのに、切石礎石しか見えません……

礎石の下はコンクリート? 明治時代にコンクリートの基礎?

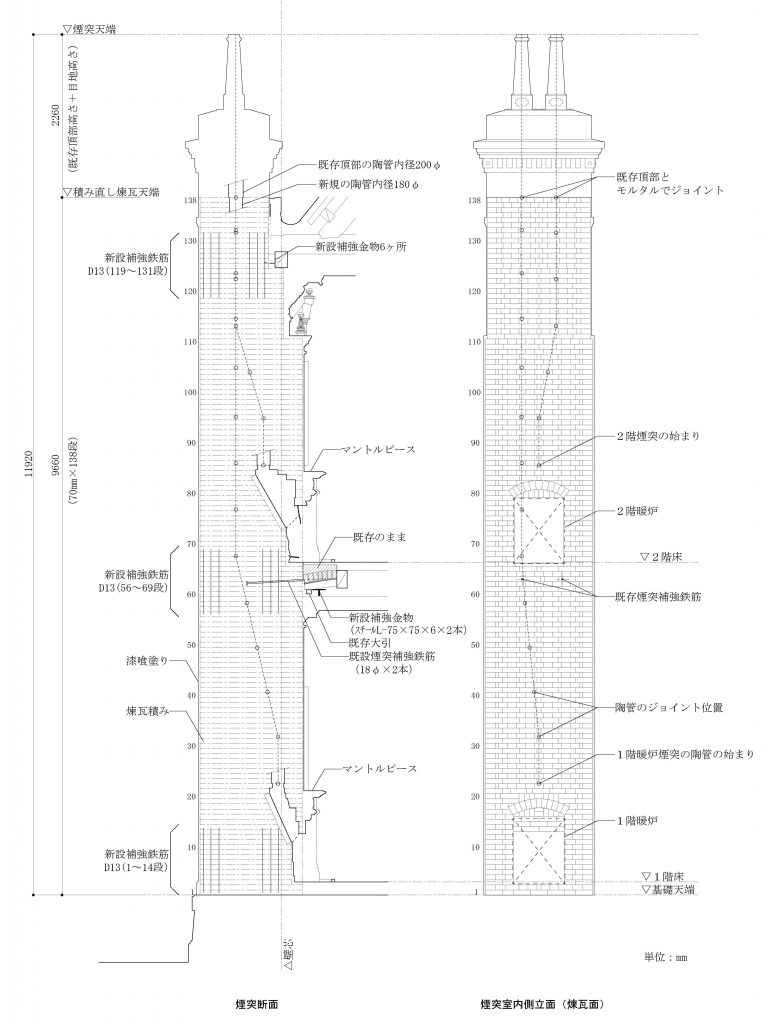

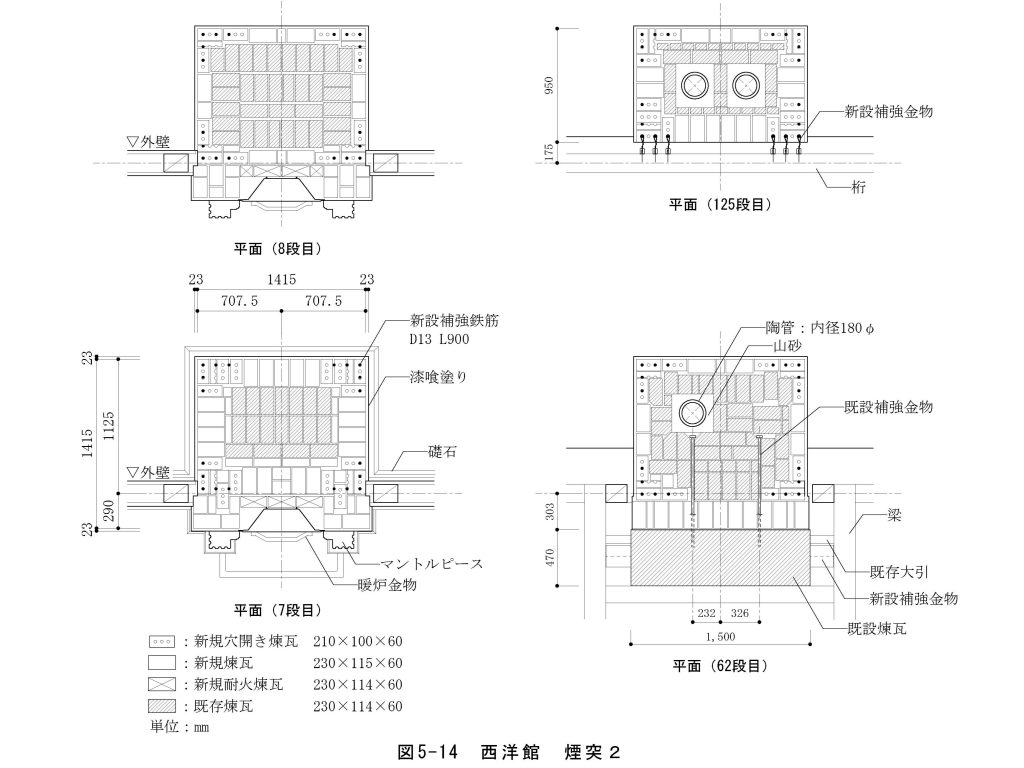

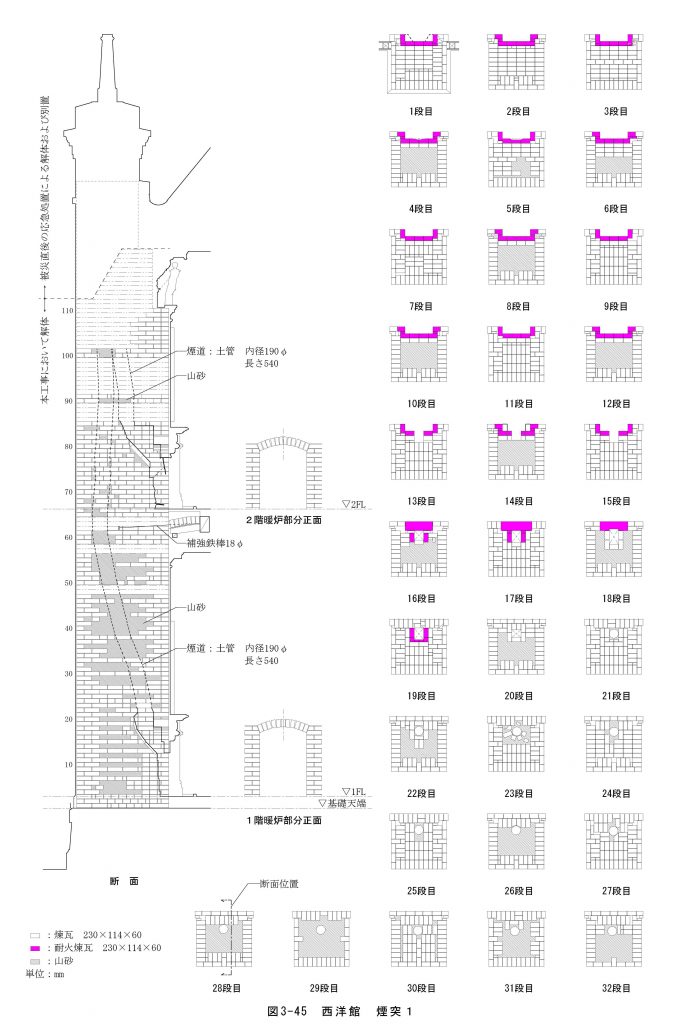

「大広間」修復工事(2016-17)では 、構造補強のために「東ノ御間(一の間)」「西ノ御間(三の間)」の荒床板を解体しました。

基礎は確かにコンクリートでしたが、厚さ6cmと薄く無筋で、床下の湿気を防ぐ効果しかなさそうだと判断されました。

工事では構造補強のため、厚い鉄筋コンクリート基礎を可逆的に加えています。

床下の既存コンクリート土間60mm厚の下部に空隙があり、構造補強の基礎設置に必要な部分を撤去し、コンクリート土間100mm厚を新規に整備した。

河上建築事務所『名勝立花氏庭園 大廣間・家政局他保存修理工事 石積護岸災害復旧工事報告書』2020.3月 (株)御花 100頁より

でもでも、家屋としては”しょぼい無筋コンクリート基礎”であっても、能舞台としての音響効果は期待できるかも?

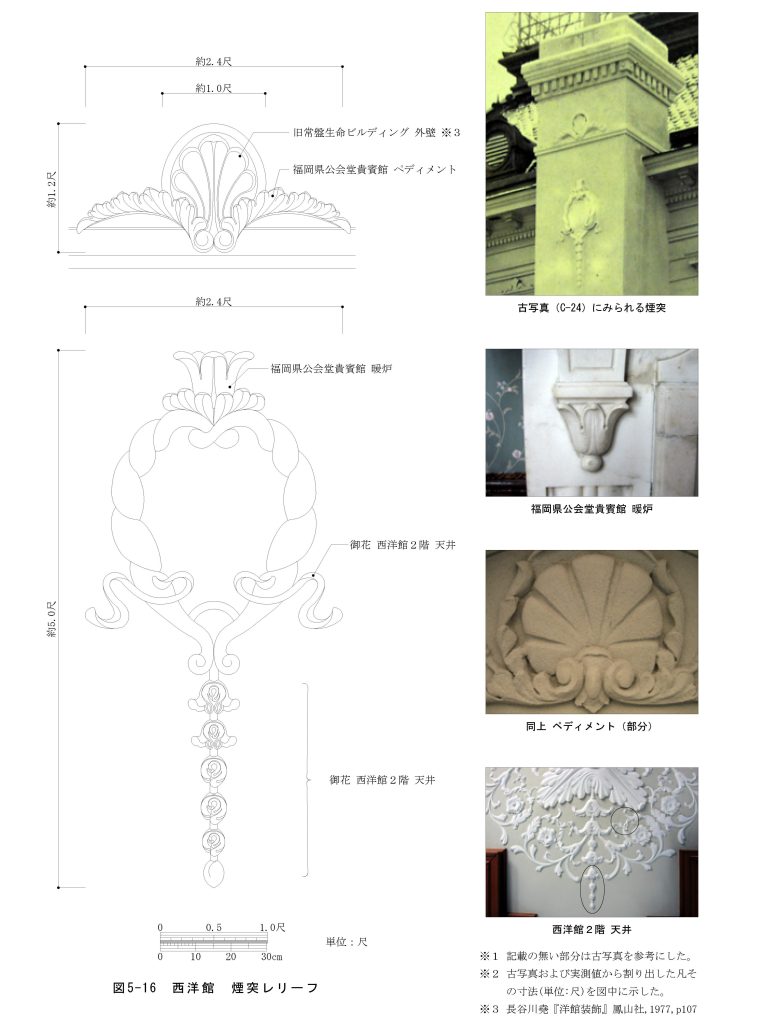

実は、江戸時代に設営された能舞台には、甕を埋めるのではなく、「彦根城表御殿能舞台」(滋賀県彦根市 彦根城博物館)のように、 漆喰を塗った大きな桝を床下に設置した例もあるのです。

彦根城博物館HP「3 江戸時代の能舞台」

「彦根城博物館の見どころ」(彦根城博物館HPhttps://hikone-castle-museum.jp)

もしかしたら、コンクリート基礎の目的が、湿気防止ではなく、音響効果であった可能性もあるかもしれません。(あくまで個人の勝手な期待です。)

「大広間」の音響効果のほどは、演者の方々にしか分かりません。

いつか、甕が埋められた舞台と「大広間」敷舞台との比較検証ができればいいなと、大きな期待を抱きながら願っています。

参参考文献

『旧高取邸リーフレット』PDF(公益財団法人 唐津市文化事業団HP「旧高取邸」より)、「書院・能舞台」( 西本願寺HP)、磯野浩光「京都市内に現存する能舞台略考」PDF( 『京都府埋蔵文化財論集第6集』2010 京都府埋蔵文化財調査研究センター) 、山下充康「能舞台床下の甕」PDF(『騒音制御』14巻3号 1990.6 公益社団法人 日本騒音制御工学会)、「江戸時代の能舞台」(彦根城博物館HP)、「 表御殿の調査-彦根藩の表御殿を復元した彦根城博物館-」(彦根市HPより)

【立花伯爵邸たてもの内緒話】

明治43年(1910)に新築お披露目された立花伯爵邸の、内緒にしている訳ではないのに知られていない、声を大にして宣伝したい見どころを紹介します。

⇒これまでの話一覧 ⇒●ブログ目次●