黄金週間に黄金の兜を作ってかぶろう

2015/4/74月21日から九州国立博物館で始まる

開館10周年記念特別展「戦国大名-九州の群雄とアジアの波涛」。

思いがけず立花家がフィーチャーされているこちらの展覧会では

5月5日のこどもの日に、「手作り兜を作ろう!」というワークショップが開催されます。

「戦国大名」展に登場する黄金の兜を紙で作り

中学生以下の方は兜をかぶって「戦国大名」展に入場すると

うれしい特典がある!という企画です。

ここでいう「黄金の兜」とは、これのこと。

「金箔押桃形兜(きんぱくおしももなりかぶと)」。

すなわち金箔を押した、桃の形の兜。

立花家で「金甲(きんこう)」と言われてきた「金箔押桃形兜」は

戦場で立花宗茂の親衛隊が一隊全員揃って着用していたものと思われます。

さて本日、ワークショップで作る「手作り兜」の型紙の見本が

九州国立博物館から届きました。

では早速、レッツ手作り兜。

どんなものができるかな。

切り取りはスムーズでしたが、のり付けに少し手間取りました。

完成までにかかった時間は約一時間程度。

手作り金甲の出来上がり。

実際はもっと金色っぽくなるそうです。

横からも見てみましょう。

むむ、この形、なんだか九州国立博物館の建物の形に似ているような。

このことから私達は、この兜を「金箔押九博形兜」と名付けました。

ワークショップは、こどもの日特別企画ですが、年齢制限はないようです。

型紙は大人用子供用、どちらでも作ることができます。

今回は大人用で作ってみました。

太宰府で「手作り兜」を作ったら、翌日、つまり5月6日、今度は柳川にかぶって来て下さい。

その日はこんなイベントがあります。

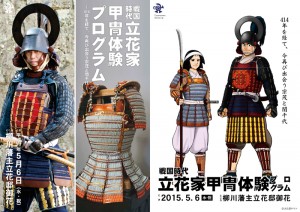

「戦国時代立花家甲冑体験プログラム-414年を経て、今再び出会う宗茂と誾千代-」

立花家史料館では、初代柳川藩主立花宗茂の正室・誾千代着用

という想定の具足を製作しました。

そのお披露目として開催するのがこちらのイベントです。

このイベントに九州国立博物館で作った手作り兜をかぶって入場した方には

素敵なプレゼントを差し上げます。

さらにイベントの最後に、

立花宗茂のレプリカ甲冑を着装した「熊本城おもてなし武将隊」の立花宗茂さんを

手作り兜をかぶったみなさんで囲んでの記念撮影も行います。

作って楽しい、かぶってうれしい、手作り兜。

ワークショップについてのお問い合わせは九州国立博物館へお願いします。