豊後旅行記② 戸次・帆足本家

2013/6/13さて、無事に中判田駅に到着した、我ら史料室スタッフ3人衆。

これから向かうのは「帆足本家 富春館」です。

前回の「豊後旅行記①」で述べたように

笠間葆光と山田興孝は、戸次道雪・立花宗茂顕彰事業の一環で

天保9年に日出の儒学者・帆足万里を訪ねました。

このとき山田は、万里から「借竹亭」の号をもらっています。

我らも山田に倣って、帆足家を訪ねることにしました。

ただしこちらは日出の帆足さんではなく、大分市中戸次(なかへつぎ)の帆足さん。

戸次家本貫地の帆足さんです。

中判田駅からタクシーで5分ほど行ったところに帆足本家はあります。

3人でタクシーに乗ると、運転手さんが「初夏を訪ねる旅ですか?」

初夏を訪ねる旅……

それがどういうものなのはわかりませんが、

私たちのはそんな爽やかなものではなく、戦国武将の本貫地を訪ねる旅です。

と言うのもなんだかなぁと思って、むにゃむにゃしている内に目的地に到着。

この帆足家は、12世紀に玖珠郡に興った家で

大友家と主従関係を結び、1586年戸次(へつぎ)に居を構え

江戸時代には庄屋だったそうです。

帆足家には田能村竹田や頼山陽などいろいろな文人が訪れ

幕末から明治に活躍した帆足杏雨は、この家の人とのこと。

帆足本家の前には「戸次市村」の碑があります。

近世以前は戸次市村と呼ばれていたこの地区は

在郷の中心として形成された日向街道筋の在町(ざいまち)でした。

現在、歴史的な町並みの保存とにぎわいの復活を目指した街作りをされているそうです。

さて現在の「帆足本家 富春館」は、レストランやカフェ、アートギャラリーなどの施設となっています。

門をくぐると立派なお庭、奥に母屋。

母屋が気になるところですが、この時点ですでに13時半。

まずは、門を入ってすぐ右にあるレストラン桃花流水でお昼ご飯です。

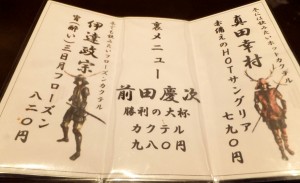

大正5年に蔵から洋館へと姿を変え、応接室として使われていた建物を利用したレストランでは、

戸次の特産物・ごぼうと野菜のコース料理を楽しむことができます。

これはごぼうと魚の南蛮漬け。

他にも豆腐、グラタン、天ぷら、デザートなど、ごぼうが七変化。

さらに驚きが、ごぼうコーヒー。

コクのある深い味のコーヒーです。

上に渡してあるゴボウスティックは、浸して食べてもそのまま食べても絶品。

ごぼうって意外と変幻自在です。

きんぴらとごぼう天うどん(福岡名物)だけと思うなかれ

と、肝に銘じる。

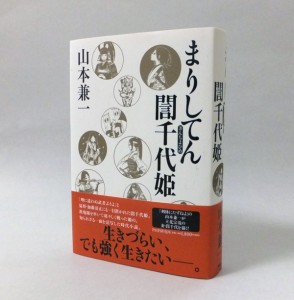

お腹もふくれたところで、いざ母屋へ。

慶應元年築。

武家の家構えです。

二間続きに縁側のついたこちらの部屋には

頼山陽の「富春館」という揮毫の額がかけてあります。

山陽が南画への志に燃える帆足杏雨のために、新品の硯を用いて書いたそうです。

ガラスは柳川藩主立花邸 御花と同じ古ガラス。

建築当初のもの。

外の景色が歪んで見えます。

トイレのサインがおしゃれさん。

母屋の奥と離れ座敷はギャラリーになっており、

現代の作家さんたちの作品が 展示販売されています。

かつて多くの文人墨客を迎え入れた帆足家は

今では、現代の文人サロンとしての役割を果たされているのです。

母屋などのある敷地の向かいには

4月27日にオープンしたばかりの「Life&Deli富春館」 。

富春館オリジナルのお菓子や、レストランでも出しているドレッシングなどを売っています。

最初にあげた「戸次市村」の碑は、このお店の前にあります。

そしてもうひとつ、この前にあるのが

「ごぼう君」

立派な収穫物を手に誇らしげなごぼう君。

左手には何を持っているの?

戸次のごぼうは軟らかくて風味がいいのが特長だそうです。

かつて酒造業を営んでいた帆足家なので、

敷地には酒蔵も残っています。

今は大分市が管理しており、中の見学もできます。

その酒蔵の案内看板に気になるものが。

左の杏葉紋っぽい人は戸次道雪と思ってもいいでしょうか。

ここは戸次だし。

右の人は大友宗麟?

着ているのが柞原八幡宮所蔵の宗麟が寄進したと伝わる腹巻に似てますが。

若干の謎を残しつつ、帆足本家とはこれでお別れ。

ご飯にお茶にギャラリーにお庭に。

長時間楽しめる施設でした。

山田興孝は帆足万里から号をもらって帰りましたが

私たちは現代の文人の作品を1つずつ買って帰りました。

再びタクシーで中判田駅に戻り

豊肥本線と日豊本線を乗り継いで、今夜の宿へ向かいます。

つづく。