戦国武将ライダー

2013/11/29この10月から始まった、新しい仮面ライダーシリーズ「仮面ライダー鎧武(ガイム)」。

ご覧になったでしょうか。

戦国武将とフルーツがモチーフとなった、斬新なデザインのライダーです。

主人公の兜は明らかに東北の独眼竜がモチーフと思われます。

そしてフルーツは、オレンジ、バナナ、メロン、ブドウ、そしてドリアンなどなど。

それらが頭上から降ってくる変身シーンは必見です。

特にバナナが。

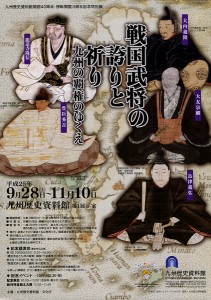

お子様に大人気の仮面ライダーに、戦国武将の甲冑が採用されたことから

もしや子どもたちの間で甲冑人気が巻き起こるのでは(錠前の方が人気ありそうだけど)。

そんな淡い期待を胸に、天下の仮面ライダーに便乗するべく

立花家史料館でも新しい戦国武将ライダーを考案してみました。

仮面ライダーソーモ

[あらすじ]

高橋家の長男である主人公は、父の同僚である戸次家の養子となる。

立派な青年に成長し戦乱の世に身を投じた主人公は

ひょんなことから仮面ライダーソーモに変身してしまう。

二人の父を失いながらも、ソーモとして活躍を続ける主人公。

やがて権力者に認められ、大きな町を統治する立場となったが

天下分け目のライダー合戦に負け、町を追われてしまう。

流浪の日々を送る主人公に、果たして明るい未来はくるのか。

回を追うごとに主人公の名前が変わっていくところも、見どころのひとつ。

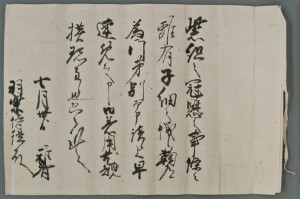

[名前の由来]

「ソーモ」の名は、主人公の最後の名前「立斎宗茂(りっさいそうも)」から付けられた。

[鎧と兜]

「ムーンリングアームズ」

主人公が「統虎」「宗虎」「正成」と名乗っていた頃の装備。

月の輪を表した胸の赤いリングは、友達の加藤君のと似てる。

「ブッダボディアームズ」

主人公が「親成」「政高」「尚政」と名乗っていた頃の装備。

ソーモはブッダボディアームズに変身して、天下分け目のライダー合戦を戦ったが

味方側が負け、町を追い出されることになった。

[武器]

「ナガミツソード」

主人公が養子として戸次家に行くときに

お父さんのジョーウンからもらったもの。

いつも大切に持っている。

「雷切丸」

もとは戸次のお父さん・ドーセツのものだった。

このソードで斬られた雷神が、ときどきリベンジしにやってきて

ちょっと面倒くさい。

「スミナワ砲」

ご近所の黒田君とちょっとした勝負をしたときの戦利品。

玉がとても真っ直ぐ飛ぶので、この名前がついた。

[脚力]

主人公は脚力があり、キックの精度も高い。

爆弾マリを使って敵を倒すこともできる。

[乗り物]

「ギョーヨーサドル」

これを馬に乗せると、馬の性能が格段にアップする。

友達の加藤君にもらった。

「ブラックロッド」

ギョーヨーサドルによって格段に性能が上がった馬が

さらに早く走る。

これは加藤君からもらったものではない。

[指揮具]

「クロワッサン扇」

共に戦う仲間を鼓舞するのに使う、 おしゃれなデザインの扇。

「マンダラ扇」

共に戦う仲間を鼓舞するのに使う、宗教的なデザインの扇。

秘密の書物に書かれている通りに作った自信作。

[憩いのひとときの道具]

「笛」

ときには戦いに明け暮れる日々に疲れるときもある。

そんなときには笛を吹くと、心が穏やかになる。

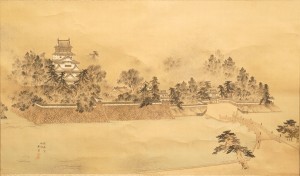

[ガレージ]

大きな町を統治していた頃、主人公が本拠地としていた「城」。

流浪の日々を送っていた主人公は、20年ぶりにこの「城」に戻ってくることとなる。