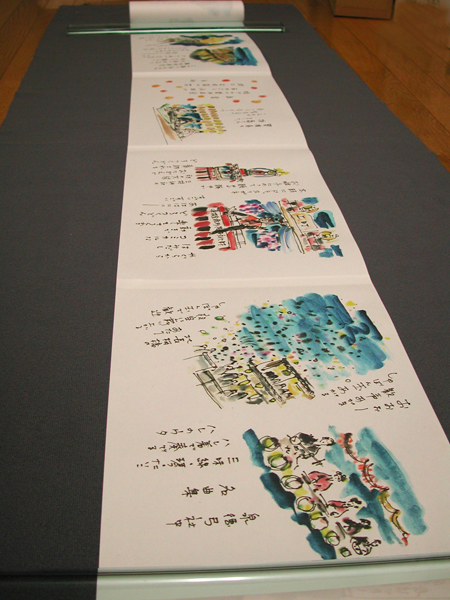

9月25日(日) 晴れ

ホテルをチェックアウトし、

皇居ランナーを横目に、半蔵門から地下鉄に乗車。

電車を乗り継いで飯田橋で降り、小石川後楽園へ。

方向感覚に難ありの二人なだけに、なぜかウインズ後楽園まで彷徨い歩き

さらに、入園口と反対側の門にたどり着いてしまうという紆余曲折がありつつも、

なんとか到着。

突然ですが、

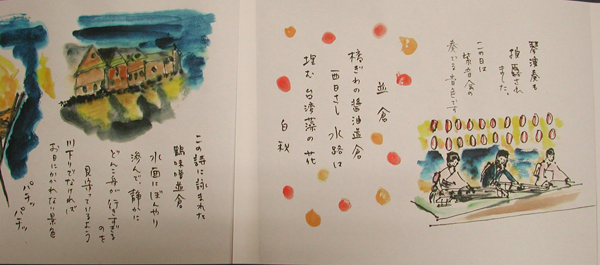

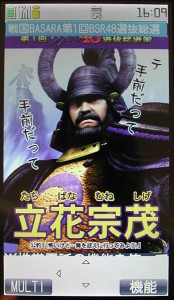

先日、立花氏庭園がめでたくも国の名勝に正式に指定されました。

立花氏庭園の中にある東庭園は、大きな池を中心とし、

その周囲に起伏のある地形を配した池泉回遊式庭園で

池の周りを散策できるようになっています。

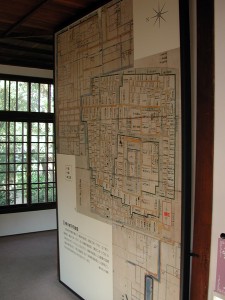

小石川後楽園は、徳川御三家のひとつ、水戸徳川家のお屋敷であったところ。

ここも池泉回遊式庭園であり、その造成に朱舜水(柳川にも縁のある儒学者)が関わっている

ということから、見学に訪れたのです。

受付で入園料を払って、さあ園内へ。

小石川後楽園は、東京ドームを借景とし……なわけないですね。

ごみ箱も風景になじんでいます。

さて、お庭はどんな感じでしょうか。

むむ、池が広いな。

東庭園の池だって、江戸時代には今よりもは広かったのですが。

さあ、気をとりなおして、次へ進もう。

おお!庭の中に森がある。

木曽の山を表してるようです。

山を抜けると...

また池が。

書院のお庭です。

この先にも清水観音堂とか(手ブレ注意)、

琉球山とか、

西湖堤とかが...

他にも渡月橋に滝に松原に梅林に八つ橋にと、

日本のみならず、中国までも、ありとあらゆるものがこのお庭に集結。

水戸光圀は諸国漫遊しなかったと言われていますが、

お庭を巡れば、諸国を巡った気分になれたのではないでしょうか。

ね、黄門さま。

「・・・・・・」

今は田んぼの番に忙しいようです。

「助さん、格さん、稲を荒らす者をこらしめておやりなさい」

ちなみに、円月橋は修復工事中でした。

やはり徳川御三家は規模が全然違います。

外様が生意気言ってすみませんでした。

いよっ、特別名勝!

では、今回の出張の真の目的

「撮影の為に預けていた雷切丸を受け取って、無事に持ち帰る」

のために九段へ向かいましょう。

雷切丸の撮影をお願いしたのは、刀剣藤代さん。

研師の藤代興里さんは、優しい雰囲気ながら、目に職人魂を感じる方でした。

撮影をして下さったのは、娘さんの冥賀明子さんです。

冥賀さん撮影の雷切丸の写真は、10月8日から都城島津伝承館で開催される

「柳川立花家と島津家」展の図録で初お目見えします。

お楽しみに。

受け取った雷切丸をしっかり梱包して大事に抱っこし、藤代さんの前から即タクシーへ乗車。

(刀を持っているので、安全のため電車には乗りません)

事前に「定額タクシー」を予約してあったので、

千代田区からなら、6000円プラス高速代のみで羽田空港まで運んでもらえます。

メーターを気にしなくていいのは気が楽〜。

「お、国会議事堂」

「皇居ランナーって、いついかなる時間にもいるんだね」

「東京タワーだ」

「あぁ!スカイツリー!」

「レインボーブリッジ渡るよ〜」

おのぼりさん丸出しではしゃぐ車内。

日曜日なので道がすいていたこともあり、30分かからずに羽田に到着。

カウンターで刀を預け、時間もあるので空港見学。

展望デッキに登ると、全日空機だらけでした。

中に少しだけエアDO。

空港の中にディスカバリーミュージアムというのがあり、

何をディスカバーさせてくれるのかなと入ってみると...

なんとここは、永青文庫の常設企画展として開設されたものでした。

ここ近年、いたるところで企画展も開催してますよね。

どれだけ史料もってるんだ、永青文庫!

永青文庫の史料の多さに、ディスカバーではなくサプライズしてしまっているうちに

あっという間に搭乗時刻となりました。

端っこの搭乗口まで歩いて歩いて歩いて...やっと到着。

飛行機は「揺れます」と言われた割には、それほど揺れることもなく、

雷切丸と共に有明佐賀空港に着陸した頃には、外はもう真っ暗になっていました。

暗くなってしまったので、以下写真はありません。

手荷物受け取り所でジュラルミンケースから出てきた雷切丸と再会。

これまた予約していたリムジンタクシーに揺られることしばし。

無事御花に到着しました。

ぼんやり明かりの灯った西洋館に出迎えられ、

刀を抱っこしたまま転ばない様、足元に注意しながら史料室に向かいます。

史料室の通用口付近は電灯が無く、夜は真っ暗になってしまうので、

ぶつけないように、さらに慎重に狭い道を歩きます。

(業務連絡:電灯を付けたいです。人に反応してぴっかーんて光るアレ。)

収蔵庫に刀を納め、史料室長にミッション完了のメールを送る。

すぐに室長よりねぎらいのメールが届き、これにて全て終了。

おつかれさまでした。

さあ帰ろう、と思って外に出ると、いつの間にか雨模様。

空も雷切丸の帰還を喜んでいるのでしょう。

そして、通勤用の定期券を家に忘れてきて心が雨模様の私は、

片道の電車代830円也を泣く泣く手出しし、自宅にたどりついたのでした。

以上、おわり。

【その後の雷切丸は...】

柳川帰還後3日目にして、展示の為、都城へ再び旅立っていきました。

そのときの模様は、また別の機会にでも。